【石埜】「歴史と地勢からみる古寺」〜③安曇野編(真言宗寺院巡礼ツアーに寄せて)

先日(2025年8日4日)告知を開始して、参加者募集中の「真言宗寺院巡礼ツアー」。長く地域に根付いたお寺を訪れ、密教修行「受戒」「瞑想」「護摩」を体験いただくツアーです。

今回のブログでは10月26日③安曇野編で巡る寺院について、ガイドの石埜がその魅力と特徴を詳しくご紹介します。

この旅で回るのは、まず安曇野のひとつの中心である穂高の地。そして、犀川の東の山中に広がる「四賀・会田」と呼ばれる地域です。古くは善光寺街道で栄え、今は松本市に属し、すぐそばを中央道も通っているのですが、多くの現代人にとって未知の場所でしょう。

◆岩井堂観音堂

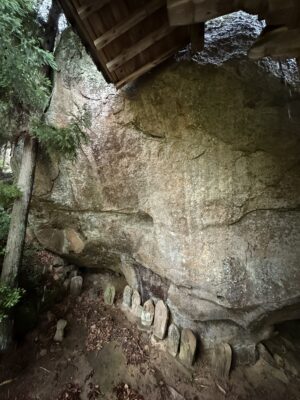

昭和の時代、小学生の手によって四賀の山中からクジラの化石が発見されました。つまり、ここにはかつて海底だった地層が露出しているのです。四賀から遠くない岩井堂の建つ場所も、縞模様の白い砂岩層が広い範囲で表れた絶景で、最近は「四賀キャニオン」なんてニックネームもつけられました。なにしろ印象的ですから、当然、信仰の地となります。お堂の周囲の岸壁には中部地方には珍しい大型の摩崖仏がいくつも刻まれ、今なお、聖地の気配を濃密に漂わせています。大きくて個性的な千手観音像も必見。特別に堂内で拝観できます。

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5  6

6 7

7

《1.岩井堂の側にある巨石 摩崖仏が見られる 2,3.お堂の裏 砂岩層「四賀キャニオン」 4.お堂周辺の巨石と石仏 5.摩崖仏が彫られた巨石 6.岩井堂 7.千手観音》

◆洞光寺

当地には「錦織(にしごり)」の地名が残ります。錦部、錦服とも表記する通り、これは古代の渡来系職能民が住んでいた名残です。洞光寺の由緒は明確にはわからないのですが、県宝の八祖像など多くの傍証から、この古代氏族が興した寺の後ではないかとも考えられています。山中の村を見れば、現代の感覚からは「不便な場所によく住むなあ」などと思いがちですが、さにあらず。時代を遡るほどに、山中というのは資源豊富で外敵から守りを固めやすい「良い場所」だったのです。道中も、ぜひそんなことを感じながら車窓の風景を味わってみてください。

8

8  9

9

10

10 11

11 12

12 13

13  14

14

《8 .洞光寺に向かう道脇にたつ石仏 9,10,11.本堂 12.本堂脇の大きな池とその先にある薬師堂 13.池周辺は秋に紅葉する 14.本堂内部 こちらで瞑想を》

◆松尾寺

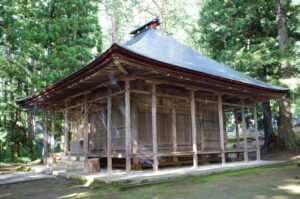

安曇族が祀ったという穂高神社、八面大王の伝説を遺す有明山。穂高地区の周辺には、古代の気配が漂っています。しかし松尾寺は、松本ならではの苛烈な廃仏毀釈の影響を免れ得ませんでした。ゆえに古文書も古仏も残らず、ただ、室町時代の瀟洒な本堂(薬師堂)のみが残され、国の重要文化財に指定されています。奈良時代創建との伝もありますが、確実なのは室町時代後期、当地を治めていた仁科氏(もしくはその支族の古厩氏)の再興ということで、薬師堂もその時のものと考えられます。貴重な古建築に直接触れながらの受戒・護摩体験は、非常に貴重なものとなります。

15

15  16

16  17

17  18

18 19

19

《15.穂高山麓の森に包まれるようにある松尾寺 16.本堂(薬師堂)に向かう参道〜階段 17.本堂 18.本堂の簡潔にして瀟洒な軒 18.この本堂(重要文化財)にて受戒・護摩体験を》

安曇野編は「山寺巡り」と言っても良いかと思います。どちらも、ひっそりと安曇野の山裾、山中に佇む大変魅力的なお寺です。ゆっくりとした時間の流れを味わいながら、密教の世界を覗いてみてください。